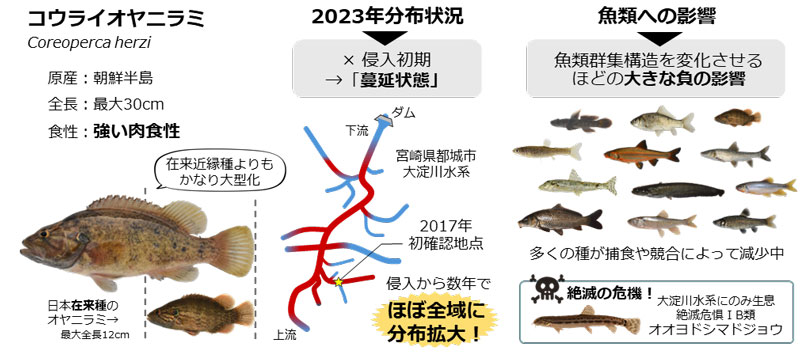

外来種、特に侵入先の生態系や人間活動に大きな影響を与える恐れのあるものを侵略的外来種と呼びます。コウライオヤニラミ(Coreoperca herzi)は朝鮮半島原産の淡水魚で、2017年に初めて宮崎県大淀川水系の一支流で捕獲された、比較的侵入から日の浅い外来魚です。本種は魚類や昆虫類、甲殻類などを好む強い肉食性を示し、かつ最大で全長30cmにまで成長するため、潜在的に河川生態系に対して非常に高い侵略性を持つことが予測されます。しかし、これまで水系内における広範囲な分布調査や生態系への定量的な影響評価はなされておらず、気づかないうちに事態がより深刻化している可能性がありました。

この度、辻冴月 情報学研究科助教、土居秀幸 同教授、渡辺勝敏 理学研究科教授、日比野友亮 北九州市立いのちのたび博物館学芸員、タカラバイオ株式会社の芝田直樹氏らの研究グループは、環境水に含まれる魚類由来のDNA(環境DNA)を定量的に分析し、コウライオヤニラミが侵入から数年のうちに水系全体に分布を広げ、かつ他の魚類に深刻な負の影響を与えている可能性を示しました。この驚異的な分布拡大能力は、ひとたび放流されれば、生物多様性の劣化が想像以上に早く進行する危険性が高いことを示しています。また、環境DNA濃度の比較と胃内容解析により、底生魚だけでなく遊泳魚も競合や捕食による被害を受けることが示されました。本水系の固有種・オオヨドシマドジョウを含む、多くの在来魚・昆虫等が捕食されてしまう可能性があり、本種が日本の河川生態系にとって非常に大きな脅威となることは疑いようがありません。本研究は、環境DNAを用いた複数種の定量的な生息調査が外来種の侵入やその影響の把握に大きな効果をもつこと、また豊かな河川の自然を残すために、早急なコウライオヤニラミの拡散防止と防除策が必要であることを強く示しています。

本研究成果は、2024年6月12日に、国際学術誌「Biological Invasions」にオンライン掲載されました。

「コウライオヤニラミ自体に罪はないが、害がある。とてもかっこいい魅力的な魚なだけに、侵入地である大淀川の惨状を目の当たりにしたときは悲しみと、少し遅れて怒りが湧いてきました。本種に限らず、ペット等を外来種として野外に放す、これからさらに拡散させる行為を決して許してはいけません。本研究が今後、コウライオヤニラミの防除に役立つことを切に願います。」(辻冴月)

【DOI】

https://doi.org/10.1007/s10530-024-03364-9

【書誌情報】

Satsuki Tsuji, Hideyuki Doi, Yusuke Hibino, Naoki Shibata, Katsutoshi Watanabe (2024). Rapid assessment of invasion front and biological impact of the invasive fish Coreoperca herzi using quantitative eDNA metabarcoding. Biological Invasions.

毎日新聞(7月3日 18面)に掲載されました。