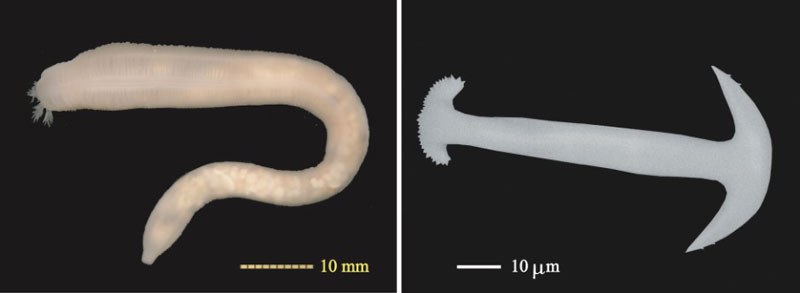

山守瑠奈 フィールド科学教育研究センター助教、佐藤正典 鹿児島大学名誉教授、平嶋健太郎 和歌山県立自然博物館専門員、山名裕介 同主査学芸員は、過去の30年間に日本で得られたヒモイカリナマコ属の標本を調査し、ヨロンヒモイカリナマコ、ココツヒモイカリナマコ、サツマヒモイカリナマコ、ハナシヒモイカリナマコの4種を新種として記載しました。調査には形態学や統計学を用い、体組織に含まれる微小な骨片の形態に基づいて種を判別する基準を確立しました。本論文中では、過去に日本で報告されたヒモイカリナマコ、タイワンヒモイカリナマコの2種についても形態学的・統計学的手法で再調査して、日本に分布する6種のヒモイカリナマコを正確に同定するための検索表を発表しました。さらに世界でこれまでに報告された既知の種も含めて、全種の比較も実施しました。これは約100年前のヒモイカリナマコ属設立以来、初めての属の定義の再検討となりました。今後は本論文の内容に基づいて、国内外の各水域で得られた標本から簡易に正確な種同定や未記載種の発見を行うことができると見込まれ、海洋科学の発展に大いに寄与するものと期待されます。

本研究成果は、2025年1月13日に、国際学術誌「Zootaxa」にオンライン掲載されました。

「干潟で生物調査を行うと現れる『半透明で鼻水の様なナマコ類』が、これほど多様な姿をしていたとは。足下には未知が潜んでます。」(平嶋健太郎)

「日本の干潟で普通に見られる『ヒモイカリナマコ』。九州以南では、それに加えて、よく似た別種が5種見つかり、そのうち4種が新種だった。与論島での学生実習で採集した標本は2新種を含んでいた。鹿児島市内の海水浴場からも1新種。まだまだたくさんの新種が隠れているだろう。」(佐藤正典)

「堆積物として砂を食べるナマコの薄い切片を作るには、お腹の中から砂を完全に取り除く必要があります。取り除ききれなかった透明な石英の粒にブレードをへし折られても心は折らず、切り続けました。もっと切りたいです、切らせて下さい。」(山守瑠奈)

【書誌情報】

Yusuke Yamana, Kentarou Hirashima, Masanori Sato, Luna Yamamori (2025). First revision of the apodid holothurian genus Patinapta Heding, 1928 (Synaptidae) in Japanese waters, with establishment of four new species from Kyushu Island and Ryukyu Islands, southwestern Japan. Zootaxa, 5569, 1-54.