2008年4月1日

京都大学エネルギー理工学研究所(所長 尾形幸生)は、4~13μmの範囲で連続的に波長可変なピコ秒パルスのレーザー光の発生を目指し、同研究所で建設中の小型・中赤外自由電子レーザー装置を用いて、波長12.4μmでの中赤外レーザー発振に成功しました。

発表の概要

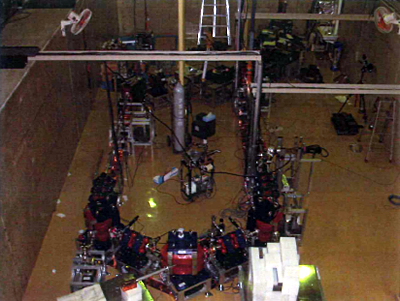

京都大学エネルギー理工学研究所(所長 尾形幸生)は、4~13μmの範囲で連続的に波長可変なピコ秒パルスのレーザー光の発生を目指し、同研究所で建設中の小型・中赤外自由電子レーザー装置(写真 1)を用いて、波長12.4μmでの中赤外レーザー発振に成功した。26日から大阪大学で行われる日本原子力学会で発表する。

平成20年度より本格的な運転を開始、目標性能の達成と同時に、利用設備の整備を進め、先進エネルギー研究の基盤となるツールとしてのみならず、幅広い先進施設供用研究も順次開始する予定。同装置は我が国では初めての大学独力の装置建設であり、今回の発振成功により小規模施設での中赤外自由レーザーの利用普及が期待される。

写真1 京都大学中赤外自由電子レーザー装置

自由電子レーザーは、真空中で光速近くまで加速された電子ビームが放出する光を利用したもので、一般に、連続的に波長可変で高強度の単色光が得られる特長がある。同研究所では、小型・高性能で経済的な装置を目指し、電子ビーム発生に熱陰極型高周波電子銃と呼ばれる電子源を利用している。この方式の課題であった動作の不安定性を世界で初めて電子銃へ投入する高周波電力を精緻に制御することにより克服し、今回のレーザー発振を達成した。

同装置で発生可能な中赤外域には、多くの分子の振動励起レベルが存在するため、分子の指紋領域とも呼ばれ、短パルスかつ大強度のレーザー光を用いる事で、特定の分子結合を選択的に励起あるいは解離でき、エネルギー・環境分野に応用可能な材料開発を始めとし、医療分野や生体化学などの様々な研究領域・産業分野への展開が期待されるが、簡単に利用できる施設はなく、多分野での応用研究への活用は十分に成されていなかった同研究所では平成19年度より、大学等の研究機関が有する先端的な研究施設・機器の産業界への共用を通じたイノベーション創出を加速する、文部科学省の「先端研究施設共用イノベーション創出事業」に採択され「エネルギー機器材料の創製と保全研究のための産業利用支援(外部リンク)」を推進しており、同装置においても利用設備が整い次第広く産業界へ利用提供し、産官学の知の融合によるイノベーション創出に寄与していく予定である。

用語解説

中赤外、赤外光の波長域で、波長の短い方から、0.72~2.5μmを近赤外、2.5~25μmを中赤外、25~1000μmを遠赤外と呼び、これらを総称して赤外と呼ばれる。

中赤外域には、多くの分子の吸収線が存在し、指紋領域と呼ばれている。この波長域の強力かつ短パルスの単色光を用いれば、特定の分子結合を狙った選択的な励起や解離が可能となる。しかしながら、従来この波長域には強力な広帯域波長可変光が存在せず、未開拓な部分が多く残されている。

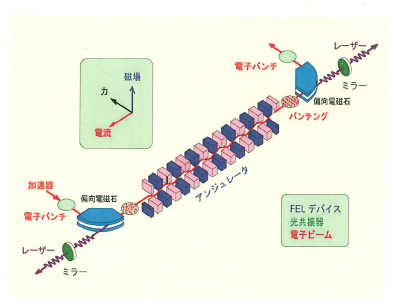

自由電子レーザー光速近くまで加速された電子ビームが、一対の合わせ鏡で構成された光共振器の間に置かれたアンジュレータと呼ばれるNS極が交互に変わる磁場によって、一定周期で蛇行する毎に発生するシンクロトロン放射が干渉して生ずるレーザー(図1)。

図1 自由電子レーザー装置の概念図

自由電子レーザーの最大の特長は、電子ビームのエネルギーやアンジュレータ磁場強度を変化させることで、レーザー波長を連続的に変えられる連続波長可変性にある。自由電子レーザーのもう一つの重要な特長は、真空中を走行する電子ビームの放出するシンクロトロン放射を利用しているため、媒質中をレーザー光が通過する他のレーザーとは異なり、熱損失が発生しないことにある。このため、強力なレーザー光が得られる。

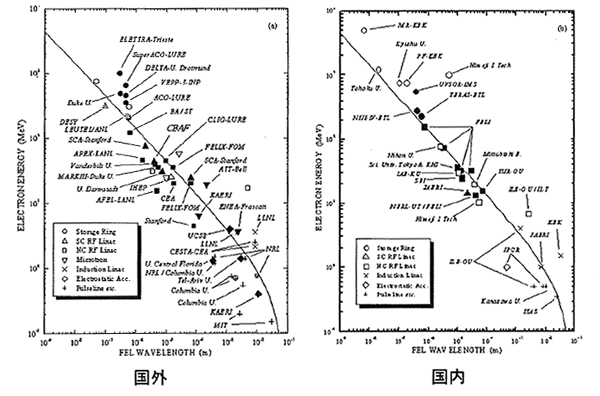

国内外において、様々な波長域を狙った自由電子レーザー装置が建設あるいは計画されている(図2)。国の横軸はレーザー波長で、縦軸は使用する電子ビームのエネルギーである。使用する加速器の種類は記号によって分類され、レーザー発振に成功したものは塗りつぶした記号になっている。前述の通り自由電子レーザーの最大の特徴は波長可変性にあり、各記号の位置(波長、電子エネルギー)はその装置での平均値を示しているので、大体の目安である。

図2 国内外の自由電子レーザー装置のレーザー波長(横軸)と電子ビームエネルギー(縦軸)(2003年12月時点)

国内での中赤外自由電子レーザーは、大阪大学自由電子レーザー研究施設、東京理科大赤外自由電子レーザー研究センター、日本大学量子科学研究所電子線利用研究施設等で利用研究が行われている。

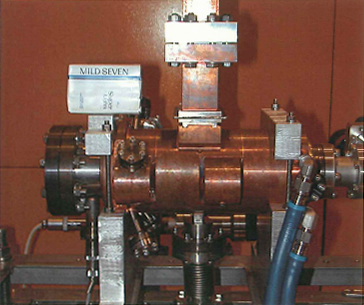

高周波電子銃金属や半導体などの陰極材料表面から放出された電子を、高周波電界により加速する電子銃。従来広く利用されている静電電子銃(静電界により電子を加速)と比べて、数十倍の強い電界の発生が可能であるため、短い距離で電子ビームを光速近くまで加速することができる。京都大学自由電子レーザー装置用の熱陰極型高周波電子銃(写真2)では、僅か23cmで光速の99.8%の速さ(9MeV)まで電子ビームを加速することができる。

さらに、従来は発生した直流電子ビームをパルス化するために電子銃の後段にバンチャーと呼ばれる装置が必要であったが、高周波電子銃はこのパルス化の機能も兼ね備えているため、電子加速器設備の大幅な小型化が可能となった。

熱陰極型高周波電子銃高周波電子銃には、陰極材料表面からの電子放出原理の違いにより、熱陰極型と光陰極型の2種類が存在する。熱陰極型では、高温に加熱した金属表面から電子が放出される現象(熱電子放出)が、光陰極型では、金属や半導体表面にレーザー光を照射した際に電子が放出される現象(光電子放出)が用いられる。

熱陰極型高周波電子銃では、光陰極型では必要な高価な駆動用レーザーや、高度なメンテナンス技術が不要であるため、産業利用に適している反面、生成される電子ビームの電流やエネルギーが、マイクロ秒という短い時間スケールで高速に変化してしまうという欠点がある。

写真2 京都大学自由電子レーザー装置に用いられている熱陰極型高周波電子銃

- 産経新聞(4月11日 24面)及び日刊工業新聞(4月18日 28面)に掲載されました。