2019年春号

研究室でねほりはほり

松岡廣繁 助教

大学院理学研究科

右を見ればさまざまな動物の頭蓋骨、左には鉱物、ふり向けば分類群ごとにまとめられた鳥類の骨格標本が天井まで積み上げられている。四方の壁がまったく見えないくらい、みっちりとモノが詰まった研究室は、大航海時代に西欧諸国の貴族や学者たちが動植物や鉱物の標本、美術工芸品などを陳列したという「驚異の部屋」を想起させる。それはまるで、松岡助教の豊かな好奇心や積み重ねた知識そのものだ。

モノがあふれているのは、決して、「片づけが下手」だからではない。「化石を研究する上で重要なのは、新たな『発見』があったときに備えて、普段から比較対象となる現生動物の骨格標本を充実させること。それに、授業ではやっぱり学生たちに本物の骨を見せたい。頻繁に使うものを厳選して、並べています」。松岡助教の専門は、生物の系統分類や機能形態、生物地理などを明らかにする古生物学。鳥類をはじめとする脊椎動物が対象だ。「骨の形の多様性を伝えたくて、あれもこれもと、だんだん数が増えてゆく……。私なりに、モノが多いのには理由があるんです。とはいえ、趣味の蒐(しゅう)集品もかなりまぎれていますけどね」。

松岡助教が収集したさまざまな動物の骨格標本は、数百点にもおよぶ。「私は横浜国立大学教育学部地学教室の出身で、骨の研究はそこでの卒業研究からはじめました。論文のテーマを決めるとき、指導教授の長谷川善和教授から言われたのは、たったの7文字。『おまえはとりだ』。(笑)先生がかつて発掘されて、鳥だということ以外はまだ分類されていない骨の化石がどっさり入った箱を手渡されたんです」。

骨の化石から種を同定するには、博物館などに収蔵されている骨格標本と比較するのが最短の方法だが、当時の日本には、鳥のはく製標本はあれど、骨格標本はほとんどなかった。「仕方なく、標本作りから始めました」。手始めに湘南の海岸に足を運び、打ち上げられたごみを漁って、海藻まみれの海鳥の死体を持ち帰った。「標本の作り方もはじめは手探りで、とりあえず茹でて骨を取り出しました。するとなんと、たった今作った骨の標本と20万年前の化石とがぴったり合致したのです。自分で答えに行き当たったのは、ほんとうに感動でした。臭いでは周りのみんなに迷惑かけ通しでしたが……」。

データが集まるとともに松岡助教が驚いたのは、同じ種であれば、成鳥の骨格に個体差はほとんどないということ。「しかも、鳥類の種には20万年どころか、100万年以上も存続し続けるものがいるのです」。ホモ・サピエンスの出現よりもはるか昔の化石と、現生する鳥から作った標本とがぴったりと重なり合う。この快感が癖になり、鳥の骨格のおもしろさにのめり込んだ。「もともとバードウォッチャーだったわけではなく、鳥との付き合いは化石がなれそめでした。そういうわけで、骨なら大体即座に言い当てられるのですが、生きた姿を見ても、なんという鳥なのか判別できないなんて恥ずかしいこともあります」。

化石は、その生物が過去に存在したという事実を示す直接的証拠だ。その研究で松岡助教がなにより頼りにするは自らの目。「目で捉えた情報からいかにその背後にある真実を読み取るか。野外でハンマー、室内ではノギスと比較標本。それがぼくの勝負のスタイルです」。

松岡助教の関心は、種ごとに異なる骨の形が、体の動きの違いとどう関係しているのかということ。骨を見て最初に考えるのは、「どのように筋肉がついていたか」、「その筋肉がどう動くのか」だという。「骨には、その動物の〈運動〉が刻まれています。絶滅した動物であっても、骨の形から情報を読みとる目があれば、いきいきとした動きを復元できるのです」。

そうした眼力(がんりき)は、自ら手を動かして動物を解剖し、筋肉のつくりを知ることで養われてきた。松岡助教がおもむろに取り出したのは、ニワトリの羽の筋肉を解剖しながら自ら描きおこした点描画のデッサン。その緻密さは、まるで芸術作品のよう。「スーパーで買ってきた手羽先です。こんなものでも、じっくり観察すれば進化の秘密がつまっている。組織をピンセットでつまんで動かしたり、筋肉と骨とがどう対応しているのかを確かめながら、理解します。ぼくの知識の礎を作る、最も大事な作業です」。

「表皮を剥ぎ、筋肉を一つずつ外していきながら、各筋肉の骨への付着箇所を明らかにします。この手の良い教科書ってないんです。知りたいことは、結局自分で調べるしかないんですよね。うちの研究室では『筋肉ストリップ』と呼んでいます。1つの手羽先だけで6枚。じっくり観察していると、1枚の下描きに1週間かかることもざらです」。

化石からは、その生物の形状や生態だけでなく、生息地の環境の情報も読み取ることができる。「鳥類の多くは、骨の形のみならず、生息域や食べものなどもほとんど変わりません。それゆえに、激しい環境変化が起これば、柔軟に対応できず、絶滅する可能性が高いのです。ある鳥の化石が、今は生息していない場所から発掘されれば、その土地の環境が大きく変わったことを示す証拠になるかもしれません」。

化石発掘と聞くと、はるか昔の恐竜時代を想起しがちだが、新しい時代の地層にもおもしろい情報がつまっているという。「ぼくが調査に通っている琉球列島の地層は、2〜3万年前のもの。ヒトが上陸する前後の時代です」。周囲を海に囲まれた琉球列島では、他の地域には生息しない固有の生物が進化してきた。「おそらく、ヒトが上陸すると、その土地の動物や植物を食べたりして、島の生態系に影響を与えたはずです。化石を手がかりに、ヒトが定住する以前の世界を復元できれば、その後の環境の変化を検証できるのです。絶滅した動物を発見するというシンプルな楽しさもありますが、化石には、過去と現在とをつなぐタイムマシンのような魅力もあるのです」。

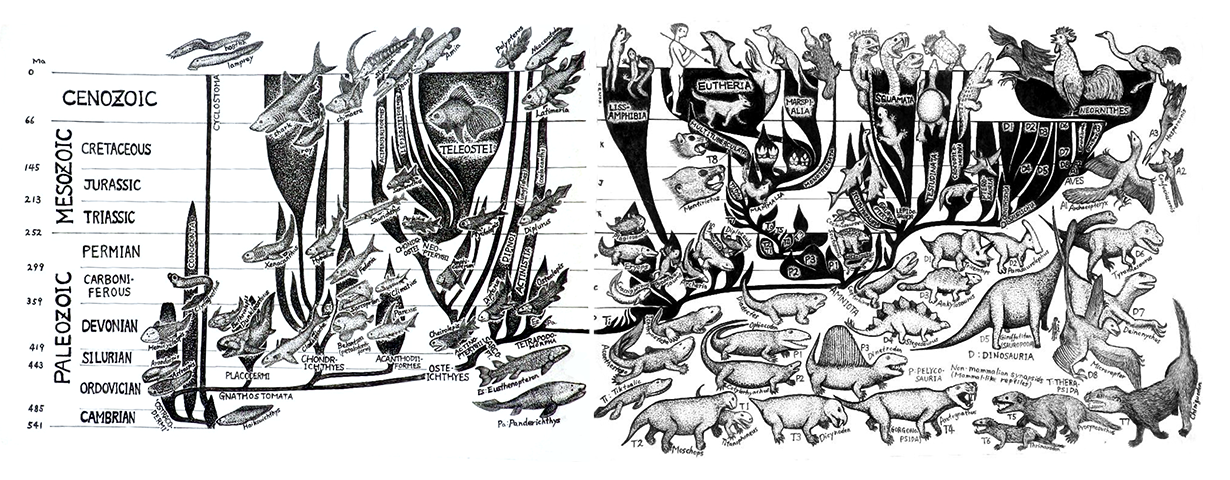

脊椎動物の系統図。進化の系統がひと目でわかる。「一般向けの講演会の資料として1か月かけて描きあげました。パワポ1枚のために力を入れすぎた感もありますが、自信作です」。

横浜国立大学で化石の分類研究を学んだのち、京都大学大学院理学研究科の地球惑星科学専攻・地質学鉱物学教室に進学し、瀬戸口烈司教授の教えを受けた。「横国大の長谷川先生は、日本で発掘される骨の化石のことならなんでも知っている生き字引のような人。小さな骨のかけらでも、どの動物のどの部分かを判断できる、厖大な知識に憧れました。一方、瀬戸口先生は歯の化石から、生きものの進化の系譜を探る研究者。大学院1回生のときにマンツーマンで受けた脊椎動物の比較解剖学に関する授業は、毎回目から鱗でした。長谷川先生のように多くの引き出しを持つ楽しさが横軸なら、瀬戸口先生は引き出しを整理して、進化の系譜でつなぐ縦軸。この2つの軸が交わった瞬間、ぼくは学問の魅力にとりつかれてしまった」。幼少期から、「化石」や「発掘」というキーワードに心躍らせてきた。好奇心という燃料を蓄え続けてきた松岡青年の心に火が灯った瞬間だった。

派手な花柄のシャツ、背中に大きな若冲の鶏図の刺繍が入ったスタジャン。豪快な笑い方もあいまって受ける自由人のような印象とは裏腹に、話の節々に、恩師から受け取った学問のバトンを次世代に繋ごうとする気概を宿す。「2人の視点をつないだ研究を形にし、その魅力を次世代に伝えられるのは、ぼくしかいない」。灯された火は、赤々と燃え続けている。

教員になったばかりの頃に買った特注品。「ハンマーは体の一部。発掘の仕方にはそれぞれ個性があって、ぼくは体力勝負で、『とにかく崩せ』。(笑)同じ地層を見ても、興味の対象は人それぞれ。研究のアプローチも違います。ぼくの場合は『まず採って、採れたものから考える。期待したものが採れなくても、採れたものについて考える』。ハンマーさえあれば、ネタは尽きません」。

「水色のはしごのように見えるのは、中2のときに買って、中・高と列車で全国に化石採集の旅を繰り返していたころ重用した思い出の品「しょいご(背負い籠)」です。いまでも、重い石を山奥から運び出すときに使用します。右側のフサフサしたものは、「花おさ」という長崎の工芸品。ヒゲ鯨(ミンククジラ)の「鯨ひげ」(左右2列ある)の1列をくるっと巻いたものです。長崎では縁起物として珍重されていたようですが、現在ではなかなか入手できないと思います。10年以上前に北野天満宮の天神さん(骨董市)でたまたま見つけました。その下の木の工芸品は、モスクワの屋台で購入したもの。きれいな方が「自分で作った」というので、いくつかあるなかから、ついつい高めのものを選んでしまいました。値段はともかく、気に入っています」。

爬虫類には表情筋がありませんから、骨にそのまま顔の皮がくっついているんです。

古い偏光顕微鏡を集めている。「学問の歴史を感じさせるところが好きです。一番右の顕微鏡は、1919年に島津製作所が開発した日本最初の偏光顕微鏡のプロトタイプ。これが入手できたのはラッキーでした」。

サメは脊椎動物の進化史を学ぶうえでまたとない動物。講義の教材として頻繁に利用しているという。

「それに、化石少年にとって〈サメの歯〉はあこがれの一つなのです。割った石の中から顔を出したサメの歯は、これがまた本当にきれいな色。実は私が脊椎動物の古生物学に進んだのも、サメの歯化石に魅せられたのがそもそもの始まりでした」。

袋に入っているのは、インドネシアに行ったときのお土産。左から、トビトカゲ2匹、トビイモリ、トビガエル、ホエジカ(ムンチャック)頭骨をはさんで、コウモリ。「爬虫類(トカゲ)、両生類(イモリ)、哺乳類(コウモリ)の「飛ぶ」動物コレクションです」。上の段のヘビの骨格は、院生のころ理学部の構内で捕まえたシマヘビ。「南無……」。

「角そのものもかっこいいですが、同時に、角がくっつく頭蓋骨や、あごの骨のえらの張り方を見るのが好きです。シカの気持ちになって角を見て、『こいつにはかなわないな』と思ったりもする。(笑)その動物の気持ちになってみる。」

2009年の著作。「変わった書名ですが、日本で唯一、世界でも随一(だと思っている)鳥の骨の図鑑。良い本だと思うんですが、絶版状態なのが残念です」。

岩石は鉱物の寄せ集め。光が通るまで石を薄く削って顕微鏡で見ると、石の中の鉱物が一粒一粒観察できる。「偏光顕微鏡」という特別な顕微鏡を用いると、鉱物種を鑑定できる。地質学では必須の観察法の一つだ。「薄片の厚さは0.03ミリが基準です。これを作るのはなかなか至難の技。50年ほど京大に勤める技術職員さんにつくっていただきました」。

頻繁に使うノギスは40センチメートル。「ついつい買ってしまった2メートルのノギスもありますが、ゾウの骨くらいにしか使えず、出番はめったにありません(笑)」。

「鉄道の旅の途中、駅での待ち時間につい見入ってしまうのは、2本きっちり並んで、それが視界の限り続いていくレール。車輪に磨かれた鉄色が本当に美しい……と思いません? レールにも〈進化史〉があって、さまざまな形状があるんです。廃線記念などで売り出される切断サンプルを集めています。ただ、このコレクションの問題は、とにかく重いこと」。

まつおか・ひろしげ

1971年、愛知県に生まれる。1994年、横浜国立大学学士(教育学)。1999年に京都大学博士(理学)。同年12月から現職。

>>松岡廣繁助教