2025年春号

萌芽のきらめき・結実のとき

秋山みどり

工学研究科 助教

この世にまだ存在しない有機化合物を設計し、フラスコで合成して新分子を創り出す有機合成化学。新たな分子の創出は、医薬品や食品、新材料などのあらゆる分野に革新をもたらす可能性を秘める。秋山みどり助教は2022年、「全フッ素化キュバン」と呼ばれる分子の合成に成功。立方体構造の分子の8つの頂点の全てにフッ素原子が結合した、どこか珍奇な姿が目を惹く。これまで理論上にのみ存在していた分子を現実世界に創り出す、その挑戦の軌跡を辿った。

原子が結合することで出来上がる「分子」。例えば、水分子は、酸素原子に2つの水素原子が結びついたもの。アンモニア分子は、窒素原子に3つの水素原子が結びついたものだ。結合する原子の種類はもちろん、原子同士がどのように結合するのかも分子ごとに多様。なにかが一つ違えば、分子の形は変わり、性質も全く異なるものが出来上がる。「『自ら創出した分子は、ペットと同じくらいかわいい』と、大学時代に受講した講義で聞きました。私もオリジナルの分子を創りたい! そう思って有機合成化学の道を志したのです」。

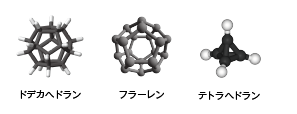

直鎖状、六角形など、分子の形は様々だが、とりわけ化学者たちを魅了してやまないのが多面体型分子(図1)。主に4つ以上の平面からなる分子のことで、正十二面体のドデカヘドランや、サッカーボールのような形をしたフラーレンなど、これまでにたくさんの分子が理論上で予測され、合成されてきた。「形が対称的な分子を見ると、〈美しい〉と感じます。しかも、見た目のいい分子には、なにか絶対におもしろい性質があるはずだというのが私の持論。私もいつか、〈美しくて、おもしろい〉分子を合成したいと夢見ていました」。

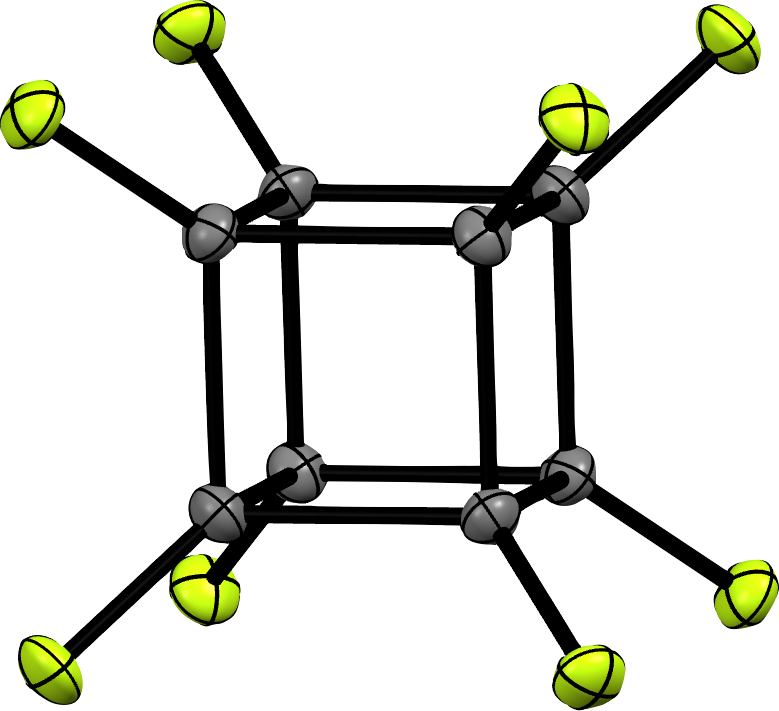

秋山助教が目をつけたのは、キュバンと呼ばれる分子(図2)。立方体構造の8つの頂点全てに原子が結合したものだ。1964年の合成の成功以降、頂点にどのような原子を結合させるのか、そうして出来た分子はどんな性質をもつのか、世界各国の化学者が議論と検討を重ねてきた。「研究のタネを探そうと論文を眺めていると、2008年に発表された論文に、キュバンの頂点の全てにフッ素原子を結合する『全フッ素化キュバン』の記述を見つけました。これが実現すれば、立方体の内部空間に電子を閉じ込められると予測されていたのです。機能のおもしろさもさることながら、なにより惹かれたのは分子の見た目。理屈を超えたワクワクを感じました」。

図1 多面体型分子の一例

図2 全フッ素化キュバンの構造

合成の実現には高い壁がそびえ立っていた。「8つの頂点一つひとつをフッ素原子に置き換えるには、かなり複雑な工程を要します。途中で性質が変わることも予想され、現実的ではなかったのです。そんななか、私たちが一歩踏み出せたのは、当時の研究室で企業と共同研究していた技術が使えると踏んだからです」。

PERFECT法と呼ばれるその技術は、フッ素ガスを用いて、有機分子中の全ての〈炭素-水素結合〉を〈炭素-フッ素結合〉に変換するもの。フッ素ガスは、有機化合物と反応して爆発を起こす可能性があり、有機合成化学の分野ではあまり使われないという。「でも、この技術を使えば、望まない反応を抑えながら有機化合物に多数のフッ素原子を結合できる。確信をもって研究を始めました」。

予想は見事に的中。8つの頂点全てのフッ素化に成功し、これまで理論上にのみ存在していた分子、全フッ素化キュバンの合成を達成した。さらなる実験の結果、仮説通り、分子の内部に電子の分布を確認。電子を閉じ込められる機能を実証した。「想像していた分子が目の前に現れ、新たな分子の誕生に立ち会えた瞬間は忘れられません」。論文は『Science』*1に掲載。化学者たちに驚きをもって迎えられ、2022年末には化学雑誌の読者が選ぶ「Molecule of the Year for 2022」*2に選出された。

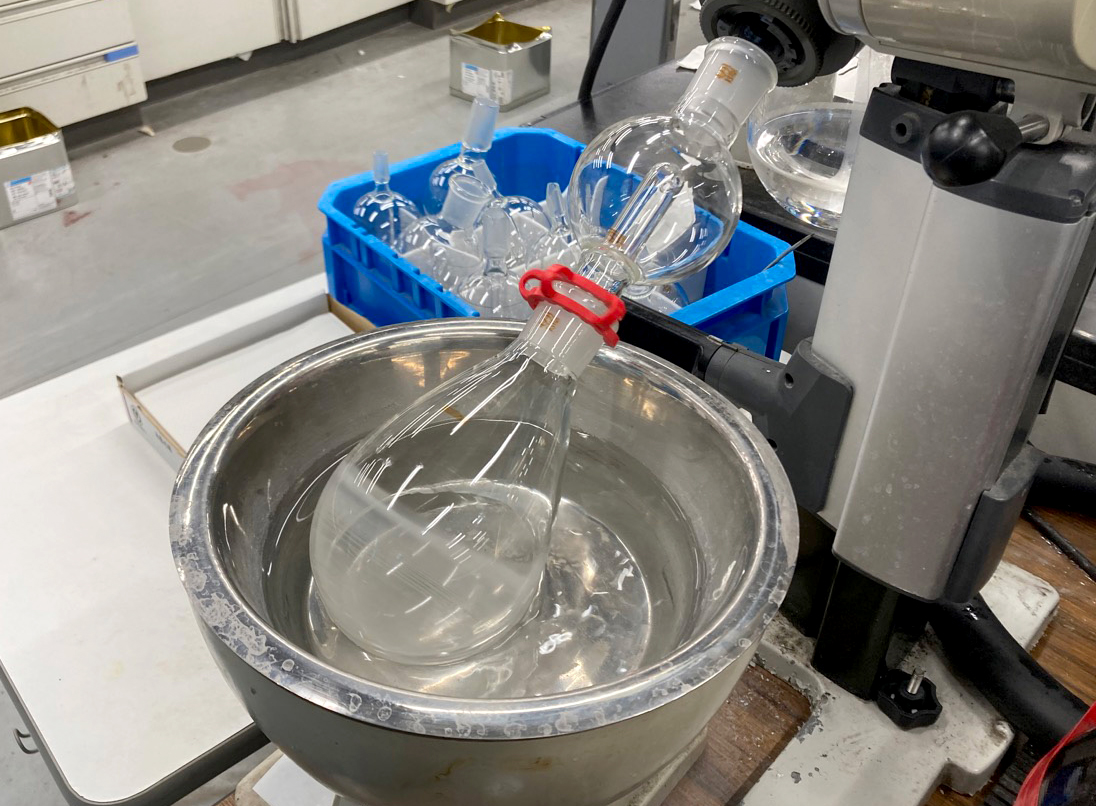

新分子を合成する過程

黄色い粒子が現在合成している分子の途中段階の化合物

新素材開発への応用も期待されるが、機能はまだまだ未解明。「一回の合成で作れる量はたった数ミリグラム。さらに、特殊な技術が必要ですから、合成には高いコストがかかります。全フッ素化キュバンの基礎研究を突き詰めて、いずれおもしろい機能が見つかれば、研究者が増えたり、研究予算のサポートが得られたり、応用への可能性が広がるはずです」。

2022年に京都大学に着任し、研究のかたわら、学生の指導にもあたる。喜びの一つに、学生の成長を感じる瞬間が加わったという。「『こんなアイデアを出せるんだ、いいじゃん!』と成長に気づくとうれしい。学生がもってくる予想外の実験結果も日々の楽しみの一つ」。

「これはなんだ?」が新しい科学の発展をもたらすことは、自らの経験から実証済み。「試薬を誤って入れすぎて出来た化合物が、私の博士論文のメインテーマです。予想外に出来るものは、自分の発想からは絶対に創れなかったもの。これぞ実験科学の醍醐味です。予想だにしない性質が眠る可能性も高い。分子を創ることはやっぱり楽しくて、それがおもしろい機能をもつならなお最高」。フラスコの中に、無限の可能性や大きな喜びもまた詰まっている。

あきやま・みどり

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。同大学院特任助教を経て、2022年から現職。

>> 工学研究科