2025年春号

京大 DEI ナビ

女子学生チャレンジプロジェクト

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進の一貫として京都大学が目指すのが、研究活動において女子学生がリーダーシップやイニシアティブを発揮できる環境づくり。「女子学生チャレンジプロジェクト」は、自らの探求心を核に、新たな課題に挑戦する女子学生を支援する試みだ。2回目となる2024年度は、30を超える応募から5つのプロジェクトが選ばれた。採択者の中で最年少、1回生の清水愛花さんに喜びを語っていただいた。

• 活動によって期待する効果、今後の展開が明確なこと

• 既存の研究分野や社会政策にとらわれない独創的なテーマや

新たな課題の発見になるようなもの など

京都大学の正規課程の女子学生(学部学生又は大学院生)をチームリーダーとする2名以上で構成するグループ

1回生から本格的な実験に着手できるのは、

京都大学とプロジェクトの助力あってこそ!

清水愛花さん

工学部 1回生

採択テーマは「低気圧下におけるプラズマ光線形状決定機構の特定」。プラズマへの興味は、高校の探究学習がきっかけです。「いずれはプラズマや核融合の研究者になりたい!」と京都大学に入学。将来の道筋を探るべく、5月に工学部の成田絵美先生にアポを取り、研究室見学に伺いました。高校時代の研究のこと、まだ研究の続きが気になっていることをお話しすると、一緒に話を聞いてくださった河原全作先生から女子学生チャレンジプロジェクトを紹介していただきました。

概要に目を通すと、前年度の採択者はほとんどが大学院生。1回生の私に縁はないのではと不安でした。しかも、応募締切は研究室訪問の3日後(笑)。だからこそ「応募だけでもしてみよう」と挑戦しました。応募書類の確認はもちろん、採択後の活動も先生がサポートしてくださるとのこと、心強かったです。採択メールが届いたときは、息をのむほど驚きましたが、先生は「いけると思っていた」と冷静でした(笑)。

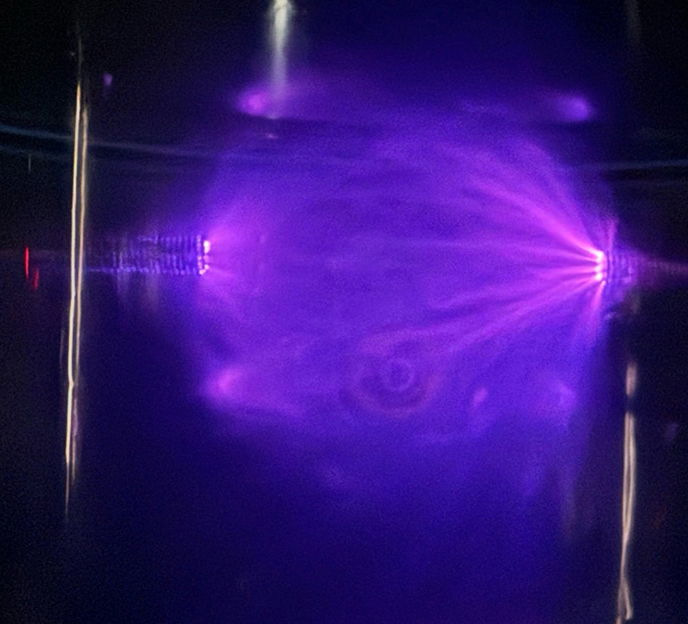

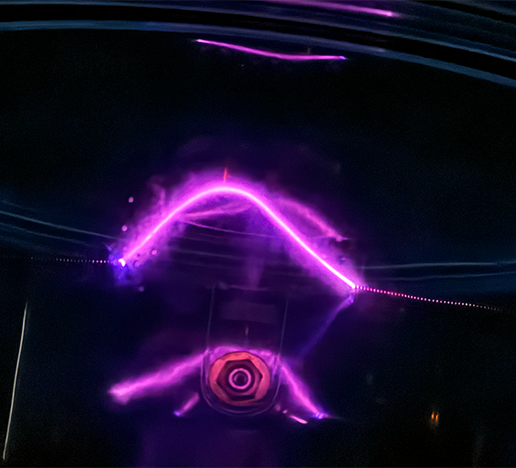

実験データの解析(右)や、容器内の温度分布のシミュレーション(左)

奨学金の使い道は、主に実験機器の整備です。プラズマの実験装置は特殊で、計測器や容器などの小規模なものですら個人で用意するには高価。大規模なものは研究室の装置をお借りしています。ようやく準備が整ったので、これから実験を重ねて結果を分析。年度末までに成果を形にしたいです。プログラミングが得意なメンバーがいるので、シミュレーションを用いたプラズマの形状予測も始めました。大学で出会った仲間と、高校時代とは一味違う研究ができて、充実した日々を送っています。

1回生なので、プラズマの性質や数式の理解、初めて触る実験器具の扱い方など、専門知識の乏しさゆえに壁にぶつかることも。そんなときも、資料の用意や解説など、先生方にサポートいただいています。それをもとにメンバーと話し合って取り組んでいます。大学の研究とはなんたるか、そのイロハを学んでいる最中です。

プラズマ光線の生成中。左端写真の左上に映る緑の光は気圧計で、プラズマ光線の様子を示すパラメーターの1つとして使用しています。右の2枚も同じくプラズマ光線ですが、放電中に空気を流入させるなど、実験条件を変更したときに見られるものです

京大での研究活動にずっと憧れていました。高校時代の私にとって、京大での研究は「手の届かない高嶺の花」という印象でした。でも、好きなことを突き詰めていたら、世界の門に近づく機会が巡ってきました。憧れの人たちに届いたという感覚はまだありませんが、近づけるチャンスはあちこちに転がっています。研究を通して新たな課題がどんどん見つかりました。プロジェクトの経験を糧に、いつか一人前の研究者として羽ばたきたいです。