2025年春号

施設探訪

京都大学大学院医学研究科附属

Bristol Myers Squibb棟

日本人の2人に1人が罹患するといわれる「がん」。本庶佑博士が発見した「PD-1」(*1)は、画期的な「免疫療法」の道を拓き、多くの命を救ってきた。しかし、複雑な疾患であるがゆえに、がんは依然として脅威であり続けている。「2050年までにほとんど全てのがんを制御する」という本庶博士が掲げる夢に向かって、2020年に同博士がセンター長を務めるがん免疫総合研究センター(CCII)が発足。2024年には、医学部構内に新拠点「がん免疫総合研究センター Bristol Myers Squibb棟」(BMS棟)が完成。見通しのよいガラス張りの開放的なラボを歩きながら、免疫療法の未来を見つめた。

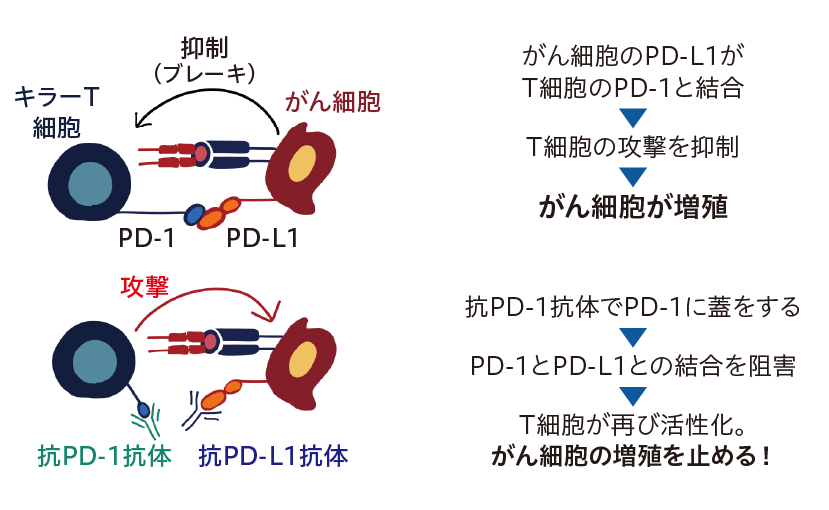

*1 PD-1 PD-1はT細胞(免疫細胞の一種)に存在するタンパク質で、免疫細胞が正常細胞を誤って攻撃しないようにブレーキをかける役割を果たす。このブレーキを解除することで効果的ながん免疫反応を誘導できる。

谷口智憲

特定准教授

やぐち・とものり

慶應義塾大学大学院医学研究科博士後期課程修了。2025年から現職。

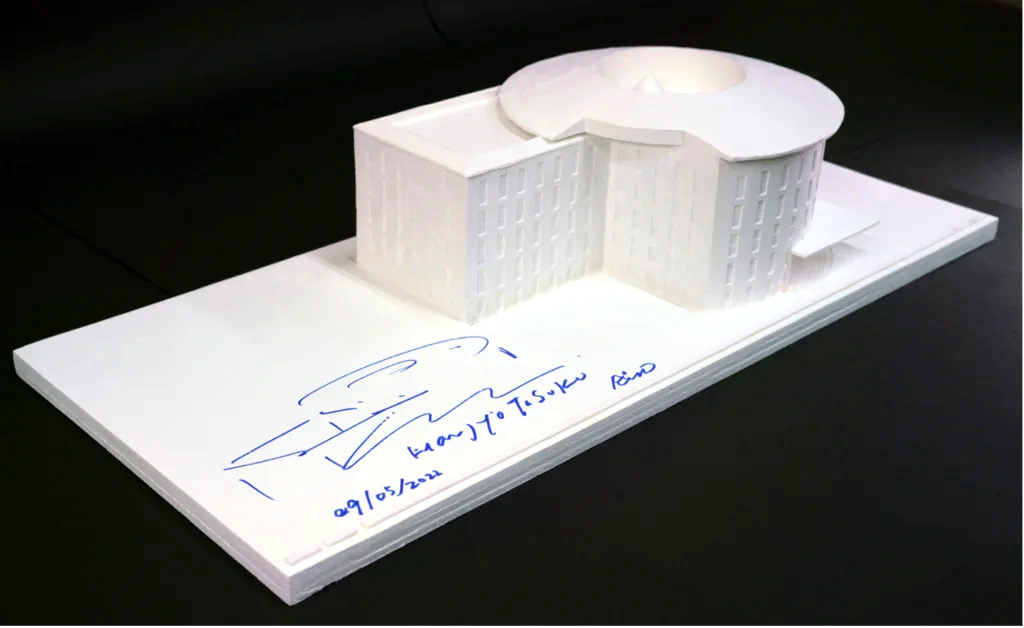

東大路通と近衛通の交差点に位置。春には桜が咲き、医学部構内の新たなランドマークに

「これまで学内に分散していたCCIIの研究者が、新拠点に集結します。日本で初めての〈がん免疫〉に特化した総合開発センターとして、世界に先駆けた研究を推し進めます」。新拠点となるBMS棟は、日本政府の資金援助と、製薬会社ブリストル・マイヤーズスクイブ社の寄附で建設。基本デザインと内装は、日本を代表する現代建築家の安藤忠雄さんが設計・監修した。「特徴的な円弧のデザインは、免疫細胞をイメージしています。建物内の設備や配置は、本庶センター長が研究者の目で取り入れたこだわりが散りばめられています」。

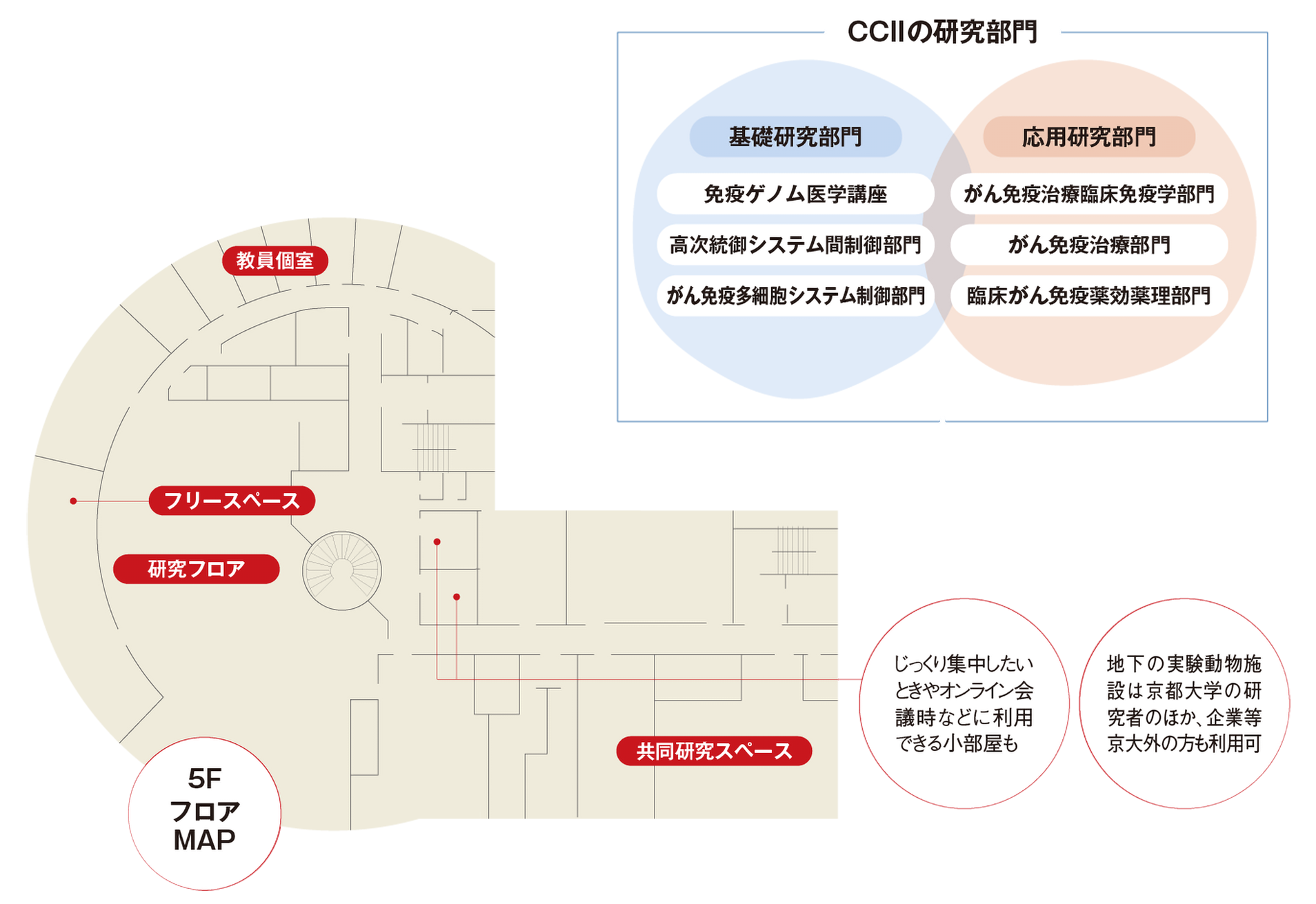

建物の円弧部の2〜5階はオープンな研究フロア。「コンセプトは、基礎研究と臨床研究の融合。1フロアを、両部門から1グループずつの2グループでシェアします。物理的な距離が縮まり、活発な意見交換を促す狙いがあります」。

2階から5階は、フロア中央を貫くらせん階段でつながっている。「部門の垣根を超えた議論は、目に見えて活発になりました。らせん階段は、本庶センター長が決して譲らなかった一番のこだわりです」。

実験スペースと隣接した空間は、ディスカッションや休憩室として利用。レイアウトは各グループに委ねられており、それぞれのこだわりが垣間見られる。「この緑の椅子は私が選んだもの。窓からは大文字山も見える、お気に入りの場所です」。

研究フロアの外周の一角は、教員やPI(Principal Investigator:研究室の主宰者)の個室を配置

ニトリホール

約170名収容の多目的ホール。通訳ブースを備え、国際的な学術講演会や研究会に対応できる。演奏会等の文化活動や、企業や大学が連携したイベントの実施も見込む。

展示室

本庶センター長のがん免疫研究のあゆみを紹介。ノーベル生理学・医学賞の受賞メダルや、実験ノートなど、貴重な資料がずらりと並ぶ。イベント開催時や来客時のみ開室。

センター内の全グループが利用する実験機器や大規模なサンプルの貯蔵庫、会議室を機能的に配置。「企業連携スペースには、センターと共同研究を進める民間企業のグループの居室が準備されています。附属病院の臨床データや臨床サンプルなどの多様な資料を活用して研究できるのは、京大ならではの強みです」。

がん治療において、いまや免疫療法は「第1の選択肢」です。本庶センター長が1992年に発見したPD-1抗体は、2000年代初頭にはマウスでの実験で効果があることが報告され、2014年に認可され実臨床にて応用され始めました。

「日本発の研究を、日本でもっと活性化させるべきだ」という使命のもと、本庶センター長はかねてより、がん免疫に特化した研究施設の必要性を訴えていました。がん免疫療法の研究は日本発にもかかわらず、基礎研究、臨床応用ともに海外からずいぶんと遅れをとってきました。動物での研究が進んでいた2000年代、がん免疫療法の効果を評価する日本の企業・研究機関は少なく下火になり、研究者の数もガクンと減ってしまったのです。

研究者がいなければ、研究は推し進められません。少子化も影響し、がん免疫研究に限らず、研究者人口は減る一方です。科学の衰退は国の衰退だという危機感もある。研究者を目指す若者が増えるような活気を、CCIIから生み出すこともミッションです。

がん細胞と免疫とのせめぎ合いは、まだまだ未知なことばかり。PD-1抗体での治療が全く機能しない患者さんも多くいます。解決すべき課題は多いのですが、近年、目を見張るような知見がたくさん生まれています。

がん免疫療法の研究の重要性が認知されるようになり、他分野から参入する研究者が増えました。これまでは関係ないと思われていた、腸内細菌や代謝、老化などが免疫と密接な関係にあることが分かってきた。例えば、がん免疫療法が機能する人の便を機能しない人の腸に移植すると、PD-1抗体が効くようになるのです。こういった数十年前には信じられなかったことが科学的に解明されています。

CCIIではあらゆる分野の専門家を招く予定です。風通しのよいこの新拠点なら、分野の壁を超越した研究がどんどん生まれると期待しています。

これまで6つの研究部門は京大内に分散していたので、ディスカッションするにも日程調整が必要でしたが、今ではフロアを覗いて「おっ、いたいた」。そうして会話や議論が始まります。

>> がん免疫総合研究センター